孔少飞教授团队与湖北省环境监测中心站等合作开展的研究成果—Co-benefits of reducing PM2.5 and improving visibility by COVID-19 lockdown in Wuhan在Nature旗下期刊《npj Climate and Atmospheric Science》在线发表(IF=8.6)。第一作者为2018级博士研究生姚立全,通讯作者为孔少飞教授。该研究受到国家自然科学基金重点项目和科技部国家重点研发计划等项目的资助。

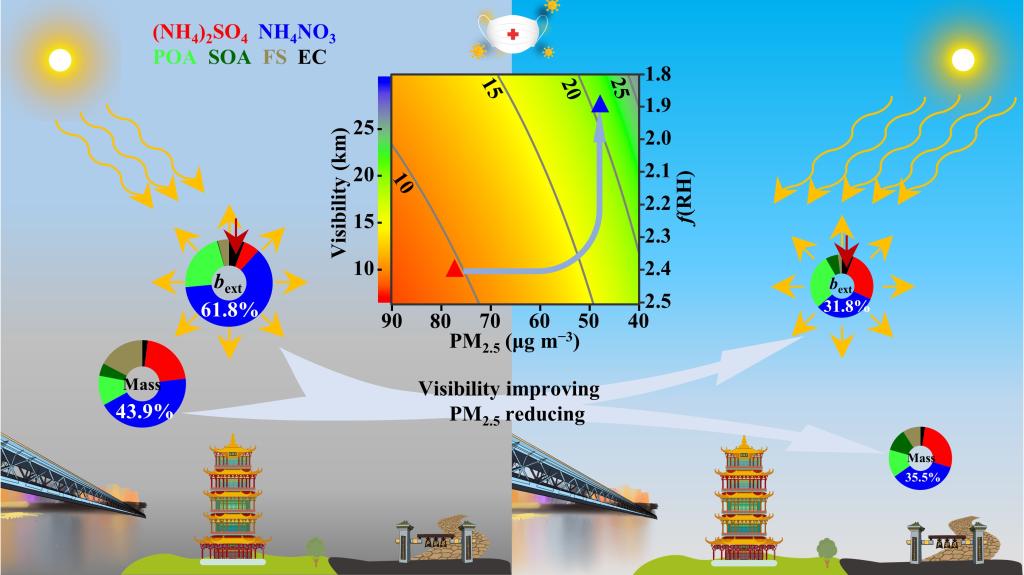

公众根据大气能见度直观感受和认识空气污染。“大气十条”的实施显著降低了我国主要区域大气PM2.5浓度,但未明显提升大气能见度,导致政府在大气污染防治方面所做出的努力时常被质疑。为扼制疫情扩散,武汉采取了严格的“封城”措施。“封城”期间,PM2.5质量浓度下降38%,大气能见度增加107%。揭示这“一升一降”背后的原因和机制(图1),对于未来从能见度改善角度出发,让老百姓收获更多的蓝天幸福感,具有重要意义。

图1 封城期间能见度和PM2.5污染改善的示意图

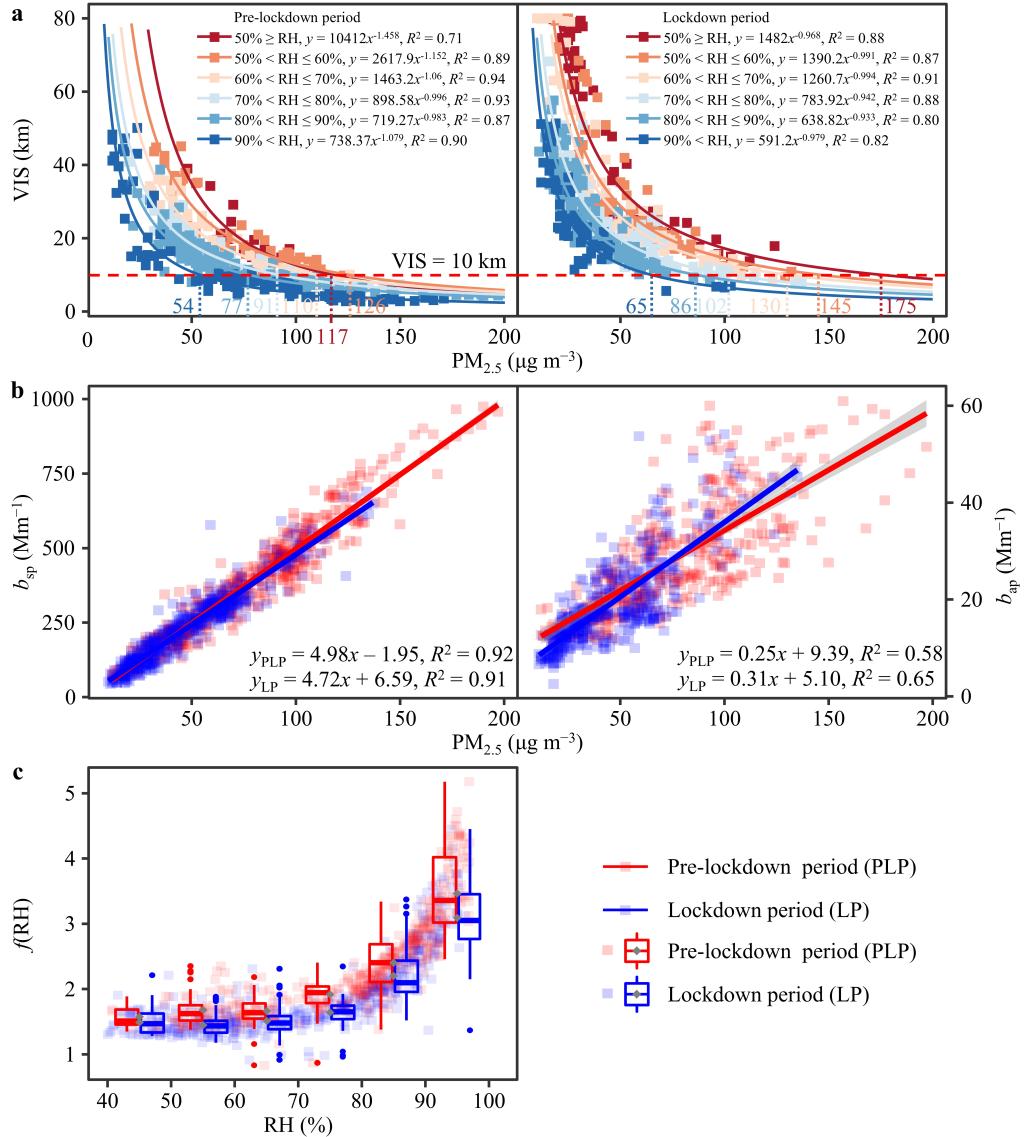

本研究定义了一个能见度为10 km对应的PM2.5阈值(PTV10),对比发现不同相对湿度(RH)下“封城”措施导致PTV10提高9–58μg m–3。“封城”期间PM2.5和RH降低不能完全解释能见度的增加。应考虑其它因素的影响,如大气颗粒物质量散射效率(MSE)、质量吸收效率(MAE)和光学吸湿性(f(RH))。“封城”期间,MSE和f(RH)分别下降5%和6%–14%(图2),是PTV10增加,也即能见度改善的主要因素。

图2(a)不同RH下能见度和PM2.5关系;(b)散射和吸收系数与PM2.5关系,斜率为MSE或MAE;(c)f(RH)与RH关系

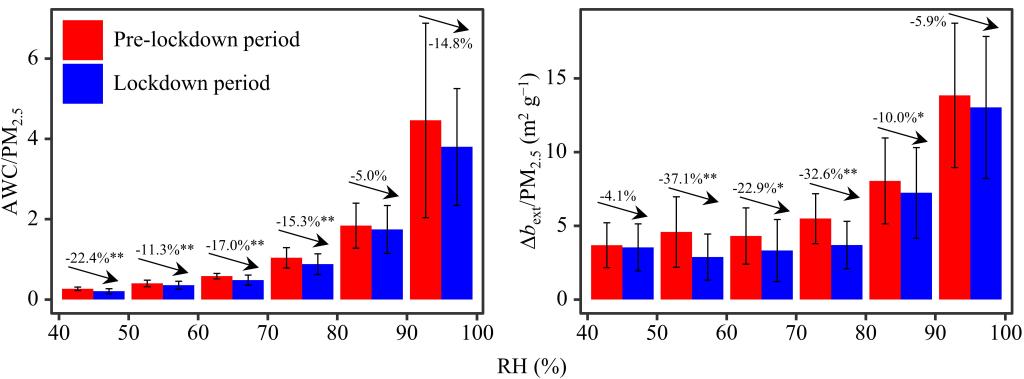

利用质量闭合和多元线性回归重建气溶胶消光系数(bext),结果表明“封城”期间NH4NO3消光减少180 Mm–1,其占比下降30%,是能见度提高的一个主因。NH4NO3质量浓度和百分比的减少,会削弱其与气溶胶内部水分的相互作用,增加PM2.5潮解湿度(DRH)。“封城”期间,DRH增加1.3%,导致气溶胶水分消光(Δbext)减少5–22.4%(图3),是能见度显著增加的另一个原因。

图3不同RH下标准化气溶胶含水量(AWC/PM2.5)及其消光(Δbext/PM2.5)

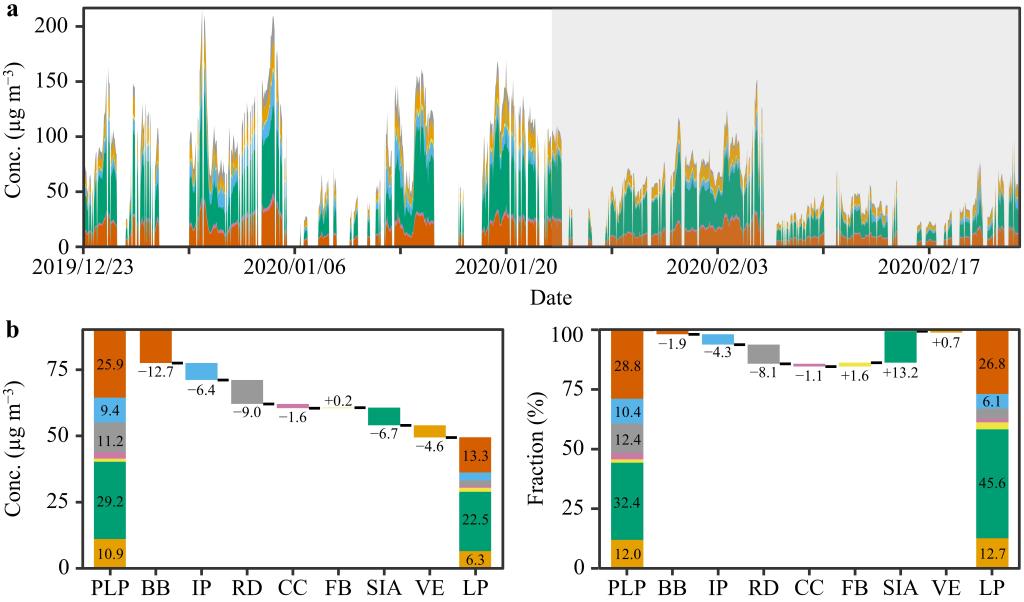

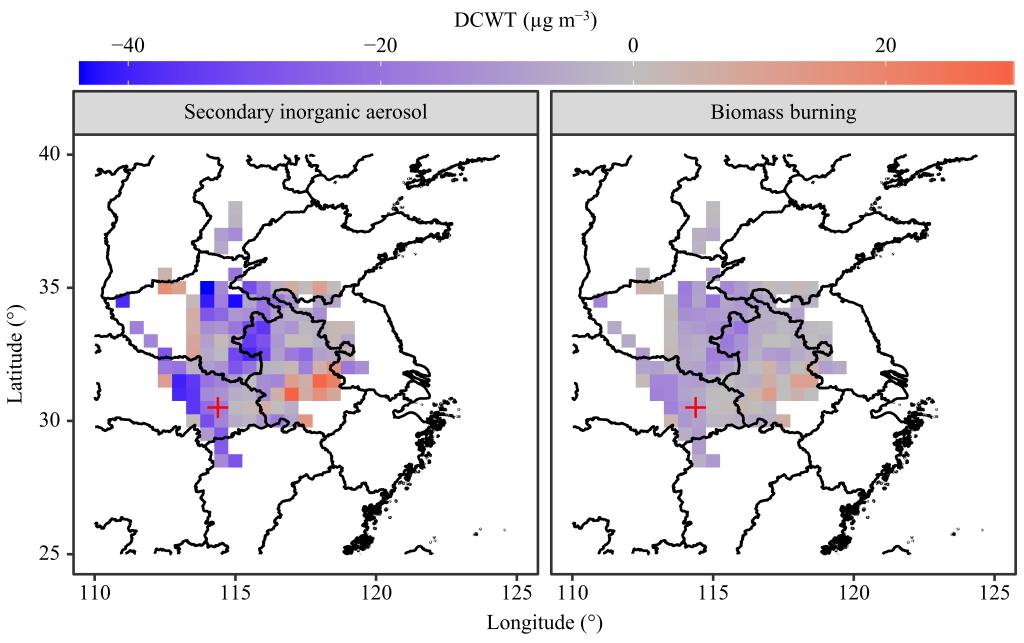

受体模型解析出PM2.5的7类贡献源包括生物质燃烧(BB)、工业过程(IP)、道路尘(RD)、燃煤(CC)、烟花燃放(FB)、二次无机源(SIA)和机动车排放(VE)。除FB,其它源类降低1.6–12.7 μg m–3。即使“封城”期间PM2.5浓度明显降低,其仍旧是世界卫生组织推荐值的4倍,BB和SIA依旧是PM2.5主要贡献源(图4),尤其是来自于区域传输贡献,表明各地封城措施有可能导致城市郊区和农村地区生物质燃料使用增多,需引起重视。

图4“封城”前后PM2.5源贡献率变化和高值源区分布

控制NH4NO3能大幅降低PM2.5浓度和提升大气能见度。基于热力学模型发现控硝酸盐(HNO3 + NO3–)比控铵盐(NH3 + NH4+)能短期内更有效地降低PM2.5浓度和改善能见度;如果铵盐浓度减少11.7–17.5 μg m–3,控铵盐的效果会超过控硝酸盐(图5)。由于热力学模型未考虑二次转化,因此如何控制其前体物以减少硝酸盐和铵盐需要进一步研究。

图5气溶胶酸度(a)、无机盐(b)、硝酸盐分配(c)和PM2.5质量浓度(d)随总硝酸盐和总铵盐的变化

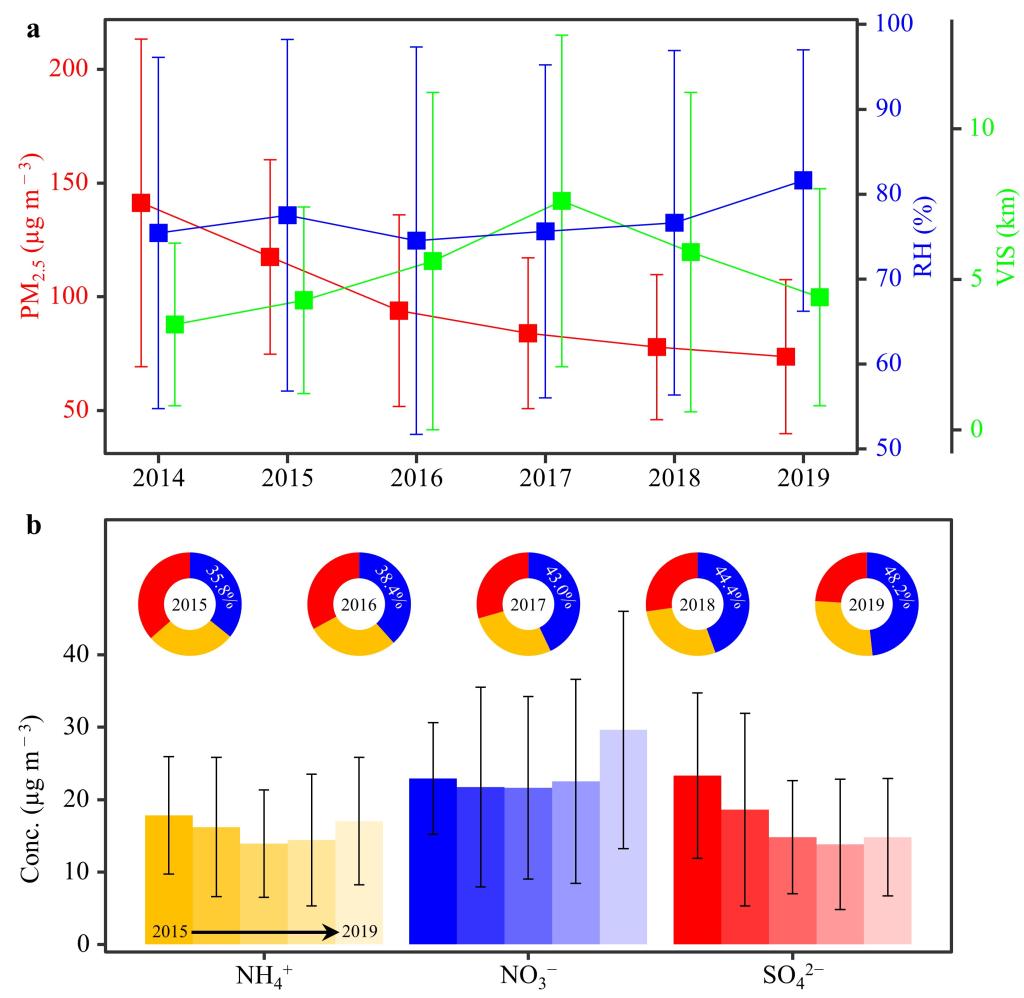

在2014–2019年间,武汉SO2、NO2和PM2.5质量浓度分别下降84%、28%和48%,人为排放量下降8–70%,但是能见度未显著改善,尤其在2019年出现明显下降。这类情况也存在于广州和南京等地。在不同的SO2和NO2控制力度下,硝酸盐对PM2.5质量浓度和bext中的占比逐年增加并超过硫酸盐(图6),导致气溶胶f(RH)增加,从而抵消了大部分PM2.5减少带来的能见度改善效益。本研究正面揭示了控制硝酸盐,对于改善PM2.5污染和能见度的协同收益,尤其是在氨减排未超过15 μg m–3时。

图6冬季PM2.5及其二次无机盐、大气能见度和相对湿度的年际变化

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41612-021-00195-6